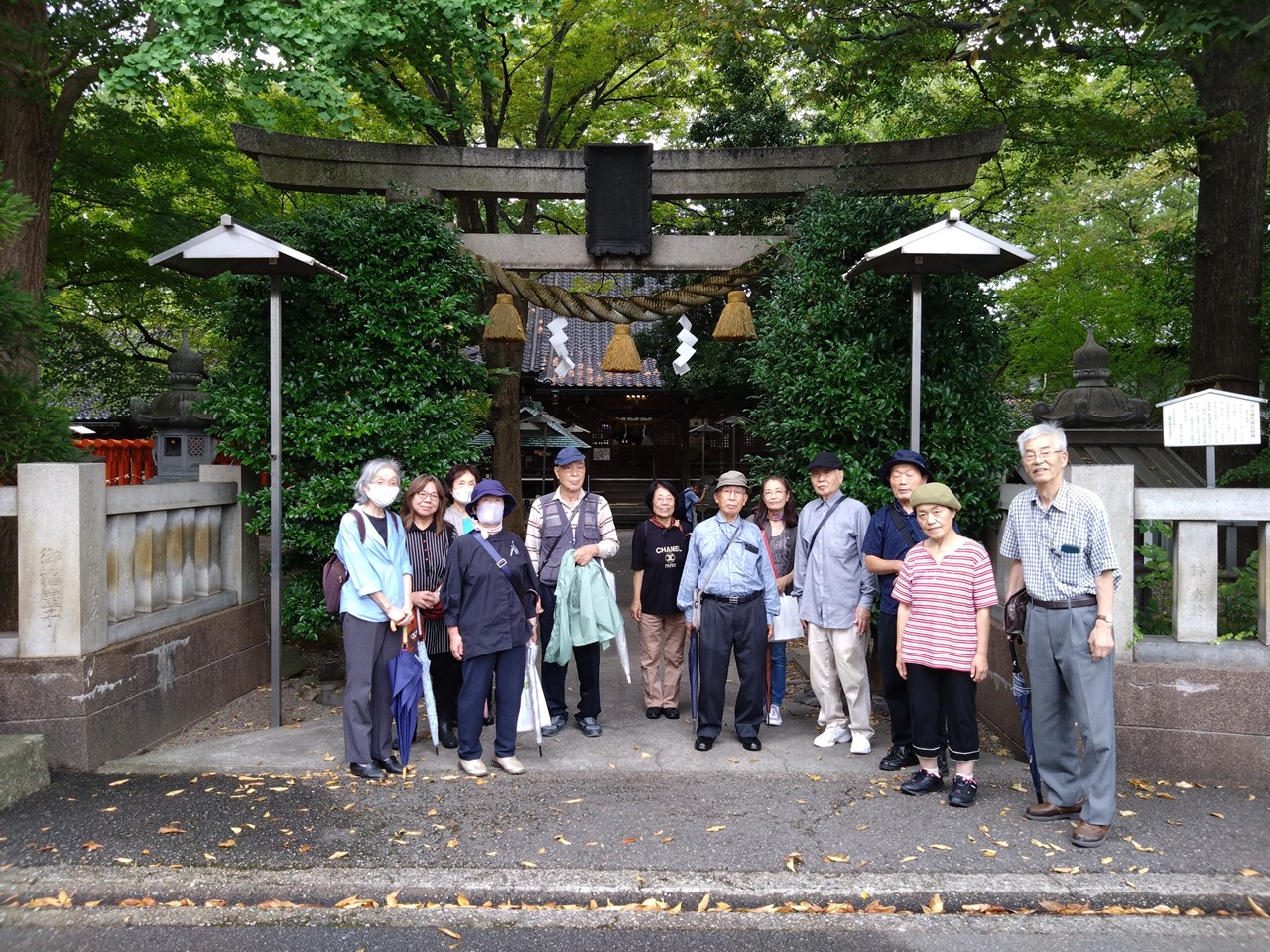

馬場福祉会は,6月11日(火)午後,本年度2回目の「わくわくタイム」を開催しました。

当日は気温が28℃と「夏日」を記録する暑い日でしたが,地域の高齢者の方々は「元気」に集まっていただきました。

皆さんの元気は,馬場福祉会が目指す「地域の高齢者の元気を応援する」活動成果そのものです。

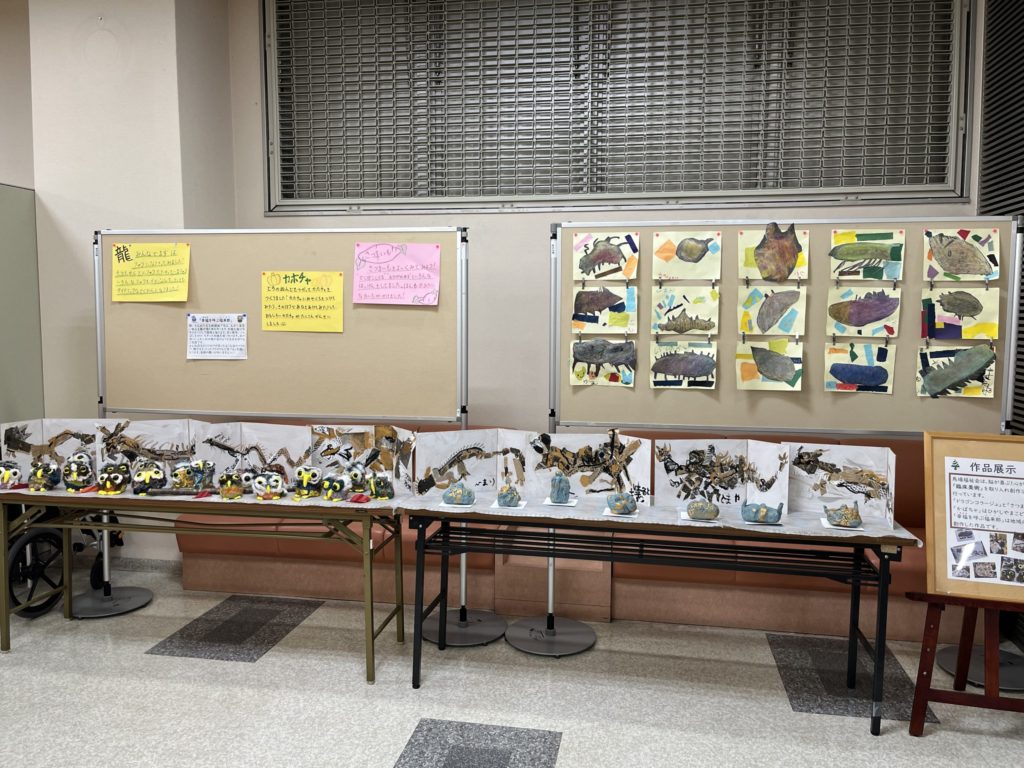

今回は,臨床美術による創作活動「花文字アート」に取り組んでいただきました。

台紙に思い思いの花の名を墨汁で書き,その名の文字の一文字ごとの端々を直線や曲線でつなぎ,つなぎ線によって作られた空間を,想いの絵の具で埋めていく,そんな創作でした。

おもしろい「絵」ができあがりました。

この作品は,7月8日~26日の間,北國銀行金沢城北支店のロビーで展示予定です。

詳しくは馬場福祉会のホームページをご覧ください。」